Nel 1978, gli astrofisici della NASA Donald J. Kessler e Burton G. Cour-Palais pubblicarono un paper destinato a diventare fondamentale: “Collision Frequency of Artificial Satellites: The Creation of a Debris Belt”, in italiano “Frequenza di collisione di satelliti artificiali: la creazione di una cintura di detriti”.

Nel loro studio, i due scienziati ipotizzavano che l’aumento esponenziale dell’inquinamento spaziale – composto da satelliti dismessi, frammenti di razzi e altri detriti – potesse innescare una reazione a catena di collisioni tra oggetti in orbita. Il risultato sarebbe stato la creazione di una nube di detriti capace di rendere alcune orbite inutilizzabili, compromettendo la sostenibilità delle attività spaziali per le generazioni future.

Questa ipotesi è oggi conosciuta come Sindrome di Kessler, e lo scenario descritto appare sempre più concreto, soprattutto alla luce della crescente militarizzazione dello spazio.

Nell’attuale contesto geopolitico, infatti, la Sindrome di Kessler assume una rilevanza strategica. Gli asset orbitali – dai satelliti per il posizionamento e le telecomunicazioni a quelli per l’osservazione della Terra – costituiscono l’infrastruttura su cui si basa una parte essenziale dell’economia globale e, allo stesso tempo, la capacità di proiezione militare di numerose potenze.

In un’ipotetica escalation tra nazioni con capacità spaziali (spacefaring nations), la neutralizzazione delle infrastrutture spaziali del nemico potrebbe rappresentare una delle prime mosse per paralizzarne le capacità operative, offrendo un vantaggio tattico e strategico.

Tuttavia, la reazione a catena ipotizzata da Kessler suggerisce che distruggere satelliti nemici potrebbe rivelarsi controproducente: la nube di detriti generata metterebbe a rischio anche i propri asset.

Non tutte le orbite, però, sono affollate allo stesso modo, e non tutte le armi spaziali hanno lo stesso potenziale distruttivo. Le cosiddette armi antisatellite (antisatellite weapons, ASAT) possono essere cinetiche, missili o killing vehicle, oppure non distruttive, puntando alla disattivazione elettronica dell’obiettivo.

Sono proprio queste variabili a rendere lo scenario estremamente complesso, aprendo interrogativi cruciali.

Un po’ di numeri

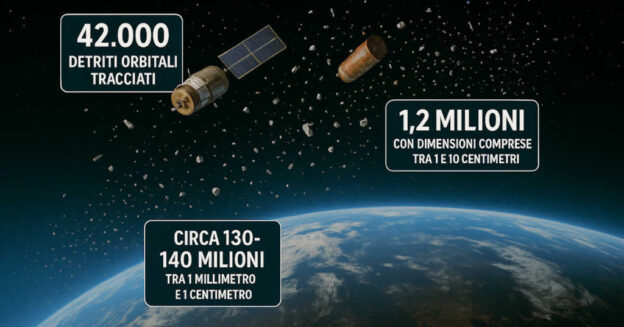

Secondo i calcoli più aggiornati dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA)1, sono attualmente in orbita oltre 14mila satelliti, di cui circa 11mila ancora operativi. Sono invece circa 42mila gli oggetti tenuti sott’occhio dallo Space Surveillance Network dell’ESA, la rete incaricata di monitorare lo spazio per prevenire collisioni e che avverte gli attori coinvolti in caso di potenziali scontri in orbita.

Solo il 30 aprile scorso, ad esempio, la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha dovuto innalzare la propria orbita per evitare il frammento di un razzo cinese lanciato nel 20052. Per la ISS, manovre di questo tipo sono ormai sempre più frequenti. E lo stesso vale per i satelliti civili e commerciali: nel 2021 un satellite europeo del sistema Galileo ha dovuto correggere la rotta per evitare un detrito spaziale3.

Ma questo è solo quello che vediamo. Oltre ai 42.000 oggetti tracciati, i modelli indicano che ci siano almeno 1,2 milioni di detriti con dimensioni comprese tra 1 e 10 centimetri, e circa 130-140 milioni tra 1 millimetro e 1 centimetro. Troppo piccoli per essere monitorati in modo efficace, ma non per questo innocui.

Un oggetto in orbita intorno alla Terra è di fatto un proiettile che viaggia a 27mila km all’ora. Ad esempio, nell’agosto del 2016 i pannelli solari del satellite Sentinel-1A dell’ESA furono colpiti da un detrito millimetrico che danneggiò un’area di circa 40 cm di diametro4. Il satellite poté continuare la sua missione, ma il messaggio era chiaro: anche il più piccolo frammento può compromettere componenti critiche.

Breve storia delle attività militari in orbita

Al di là della retorica sull’esplorazione e sull’idea della Terra come casa comune dell’umanità, la militarizzazione dello Spazio è iniziata il giorno stesso in cui i sovietici hanno lanciato in orbita lo Sputnik-1.

Già tra la fine degli anni ’50 e i primi anni ’60, nel pieno della Guerra Fredda e della Space Race, Stati Uniti e Unione Sovietica cominciarono a utilizzare l’orbita terrestre per fini militari, lanciando i primi satelliti destinati esclusivamente a scopi strategici. Parallelamente, entrambe le superpotenze iniziarono a testare sistemi per colpire e distruggere le infrastrutture spaziali nemiche. La prima soluzione fu l’utilizzo di missili balistici modificati, lanciati dalla Terra per colpire obiettivi in orbita.

A partire dai decenni successivi, soprattutto gli Stati Uniti svilupparono concetti operativi più rapidi. Nel settembre 1985, il satellite scientifico SOLWIND fu distrutto da un missile ASM-135 ASAT lanciato da un caccia F-15 in volo, generando uno sciame di 285 detriti tracciati, l’ultimo dei quali è rientrato nell’atmosfera terrestre solo nel 2008.

Se nei primi decenni dell’era spaziale gli ASAT erano immaginati soprattutto come cinetiche, con l’ingresso di nuove spacefaring nations, come Cina e India, si è accelerato a livello mondiale verso lo sviluppo di tecnologie più sofisticate. Dopo aver testato i propri missili ASAT, entrambi i Paesi hanno iniziato a lavorare su sistemi capaci di rendere inoperativi i satelliti nemici attraverso metodi meno distruttivi, come il jamming, l’interferenza elettronica o persino lo spostamento fisico del satellite in un’altra orbita5.

Si tratta di capacità tecnologiche avanzate, che prevedono satelliti altamente manovrabili, in grado di avvicinarsi a pochi metri dal bersaglio.

In ambito commerciale, queste tecnologie rientrano nel campo degli in-orbit services, uno degli sviluppi più promettenti del futuro spaziale perché permette di prolungare la vita operativa dei satelliti o rimuovere quelli dismessi, riducendo il rischio di generare nuovi detriti6.

Tuttavia, se in ambito civile queste tecnologie sono finalizzate alla sostenibilità, in quello militare possono diventare strumenti per colpire e neutralizzare gli assetti nemici in modo non distruttivo ma ugualmente efficace.

Accanto agli Stati Uniti, è la Cina a puntare soprattutto su questo tipo di tecnologie.

Sebbene i programmi militari cinesi siano avvolti da grande riservatezza, è noto che alcuni dei satelliti della famiglia Shijian (dal cinese, esperimenti), abbiano condotto test di rendezvous orbitale, rifornimento e avvicinamento ad altri velivoli spaziali7.

Non a caso, proprio in riferimento alle capacità cinesi, il vicecomandante delle operazioni spaziali della Space Force, Michael Guetlein, ha di recente accusato Pechino di condurre azioni di “dogfighting” in orbita, un termine tipicamente associato ai combattimenti aerei ravvicinati. Citato da Defense One, Guetlein ha specificato che la U.S. Space Force “sta iniziando a osservare potenze rivali addestrarsi al combattimento ravvicinato nello spazio, satellite contro satellite”, aggiungendo che siamo già nel pieno di una “nuova corsa agli armamenti spaziali”.8

Verso un equilibrio (im)possibile

Nata come ipotesi scientifica, la sindrome di Kessler è ormai un elemento strategico: una minaccia concreta e, allo stesso tempo, un deterrente implicito.

La consapevolezza che una guerra spaziale combattuta con armi cinetiche potrebbe rendere inutilizzabile l’orbita terrestre, innescando un meccanismo in cui la distruzione del nemico coincide con l’autodistruzione, rappresenta un rischio troppo grande per tutti gli attori coinvolti.

A conti fatti, si tratta di una riproposizione del meccanismo della mutua distruzione assicurata (MAD) visto durante la Guerra Fredda, che ha favorito la proliferazione delle armi nucleari ma ne ha impedito l’utilizzo.

Contemporaneamente, stiamo assistendo ai primi passi di nuove armi non distruttive che – e questo solo il tempo potrà dirlo – potrebbero aggirare il deterrente e compromettere l’attuale “equilibrio di Kessler”.

In un contesto mondiale sempre più orientato verso il caos, anche i ripetuti appelli a favore di nuovi accordi internazionali risultano, di fatto, vani. I trattati che regolano lo spazio sono ormai superati dalla tecnologia e dall’arrivo dei privati, e nessuno Stato vuole aprire il vaso di Pandora che potrebbe alterare lo status quo9.

Va sottolineato, infine, che al momento sono gli Stati Uniti la superpotenza più esposta in caso di una guerra nello spazio. Nessun altro Paese, infatti, dipende quanto Washington dalle infrastrutture spaziali per garantire la propria difesa. E più si è dipendenti a livello spaziale, più si ha da perdere, innescando un’asimmetria strategica.

Si tratta di un aspetto ben noto negli Stati Uniti e che, già nel 2001, aveva spinto l’allora segretario alla Difesa Donald Rumsfeld10 a teorizzare anche per lo spazio la cosiddetta “dominanza nell’escalation”, un concetto secondo cui la deterrenza è sostenibile solo se una nazione è in grado di portare il conflitto a un livello tecnologico e militare che l’avversario non può eguagliare11.

Solo il tempo ci dirà se questo approccio sarà valido anche nello spazio.

1 I dati ESA sono aggiornati al 5 maggio 2025. https://www.esa.int/Space_Safety/Space_Debris/Space_debris_by_the_numbers

2 https://www.space.com/space-exploration/international-space-station/international-space-station-fires-thrusters-to-avoid-chinese-rocket-debris

3 https://spacenews.com/europes-galileo-braces-for-more–emergency-in-orbit-maneuvers/

4 https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-1/Copernicus_Sentinel-1A_satellite_hit_by_space_particle

5 Nel 2007, la Cina condusse un test ASAT contro un proprio satellite meteorologico obsoleto, generando oltre 3mila frammenti tracciabili. Nel 2019, l’India fece lo stesso con il satellite Microsat-R. Nel 2021, un test russo contro il satellite Cosmos 1408 costrinse gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale a rifugiarsi nelle capsule di salvataggio per precauzione. Per una storia degli ASAT: https://raf.mod.uk/what-we-do/centre-for-air-and-space–power-studies/aspr/aspr-vol22-iss2-3-pdf/

6 L’’americana Northrop Grumman tra il 2019 e il 2020 ha lanciato due missioni del Mission Extension Vehicle (MEV), progettato per agganciarsi a satelliti in orbita geostazionaria e rifornirli di carburante. Anche l’Europa si sta muovendo con la missione ClearSpace-1, prevista nel 2028, che ha l’obiettivo di avvicinare e agganciare una vecchia sonda, e spostarla, tramite appositi bracci, in un’orbita di rientro sulla Terra.

7 Per un quadro sulle capacità spaziali cinesi: https://swfound.org/media/207994/fs24-02_chinese-military-and-intelligence-rendezvous-and-proximity-operations.pdf. L’ultimo satellite Shijian è stato lanciato il 6 gennaio scorso e, secondo molti osservatori, presenta caratteristiche spiccatamente duali: https://spacenews.com/china-launches-shijian-25-satellite-to-test-on-orbit-refueling-and-mission-extension-technologies/

8 https://www.defenseone.com/threats/2025/03/china–practicing-dogfighting–space-space-force-says/403863/

9 Per un quadro sui principali trattati che regolano il settore spaziale: https://www.thespacereview.com/article/4843/1. La dicitura “vaso di pandora” è tratta dall’articolo “Opening the Pandora ‘s Box of Space Law “di Paul Tobias del 2005. Anche se superato, alcuni concetti chiave rimangono ancora oggi validi: https://repository.uclawsf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1637&context=hastings_international_comparative_law_review c

10 https://www.stimson.org/wp-content/files/file-attachments/spacebook_1.pdf?ref=hir.harvard.edu

11 Per un quadro completo sulla militarizzazione dello Spazio: https://hir.harvard.edu/anti-satellite-weapons-and-the-emerging-space-arms-race/

Immagini: OpenAI / U.S. Air Force

Source: difesaonline.it